「十分な睡眠を取ったのに、体の疲れが取れず、日中眠い」

「寝ている間に呼吸が止まっていることがあると家族から指摘された」・・・

このような場合、睡眠時無呼吸症候群の可能性が考えられます。

まずは医師による診断を受け治療が必要な状態か、ご自身の症状を確認することからはじめてみませんか。

当院の睡眠時無呼吸症候群治療の特徴

歯科と医科で連携をとり治療を行っております。

医科では、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)という一泊入院にて無呼吸状態や脳波の検査を行います。歯科では、矯正診断で用いるセファログラムで一般的に骨格や舌・気道の状態を把握することができます。

当院の治療が他院と異なる点は、本疾患を顎位(上顎と下顎の関係)と低位舌などに代表される口腔の構造機能の点から紐解き、矯正の診断手法をかりて応用し改善を試みるというものです。

単に顎を前に出したマウスピースを入れれば良いというものではありません。

ここには、脳波、呼吸、筋電図、睡眠時の体動などの医科の終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)と矯正診断で用いるセファログラムなど、検査による総合的な診断が必要です。

死の転機となる睡眠時無呼吸症候群や、寝言・イビキ・歯ぎしりについて、歯科領域のみならず睡眠領域の視点にも立って診断を行い適切なご提案を致します。

治療の効果がでているのか、医科と連携して経過観測を欠かさないことは重要だと考えております。これは、睡眠時無呼吸症候群の症状改善後の悪化を防止するためにも、とても重要です。

睡眠時無呼吸症候群とは

閉塞性睡眠時無呼吸症候群は、睡眠関連呼吸障害(ICSD-3 分類)のなかの一つの群に属し、気道の閉塞により睡眠中に無呼吸が生じるものをいい、”いびき” を主訴に来院する場合が多くみうけられます。

本疾患は、就寝時の心臓麻痺、日中の傾眠、フラッシュ睡眠、車両運転中に強い眠気のため運転操作を誤り重大な事故につながるなど、大きな社会問題ともなっているので重大な問題です。

また、最近では子供のいびき、無呼吸による問題も指摘されいて、多動・ADHDの原因となっている場合もあります。

無呼吸症には中枢性無呼吸もあるため、鑑別診断にはPSG検査が必要です。PSG検査からは、例えば、レム睡眠行動障害という “パーキンソン病” や “レビー小体型認知症” の前兆が発見されることもあるため、事前に重篤な疾患の予防的処置を抗ずるためにも重要となります。

睡眠は、高度に発達した大脳皮質を持つ高等動物が、脳自身を休めるために行われる生体機能であり、睡眠不足の時に起こる ”だるさ” や ”集中力の欠如” などは大脳の機能が低下して休息を要求しているためです。

また、睡眠には深い睡眠の ”ノンレム睡眠”と浅い睡眠の ”レム睡眠”が交互に現れ、ノンレム睡眠は脳を休める眠りであり、レム睡眠は睡眠の覚醒準備のための眠りと位置づけられ平均して90分のサイクルで起こります。狭義の睡眠障害は、このノンレム睡眠がさまざまな原因で妨げられることにより社会生活に支障のある現象を引き起こします。

したがって、睡眠の確定診断には、脳波、眼球運動、心電図、筋電図、呼吸など医科の終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)なしには行うことが難しいとされています。

睡眠時無呼吸症候群の定義

10秒以上気道の流れが止まった状態を無呼吸とし、1時間あたり5回以上または7時間の睡眠中に30回以上この無呼吸状態が繰り返される症状を睡眠時無呼吸症候群と言います。

睡眠時無呼吸症候群の原因は大きく分けて2つ。| タイプ | 説明 |

|---|---|

| 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA) | 体重の増加や扁桃肥大(へんとうひだい)などにより、 骨格に対して組織量が増え上気道のスペースが圧迫され症状が起こる場合 |

| 中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSA) | 肺や胸呼吸筋、末梢神経などに異常はないものの、 脳から呼吸指令が出ないという呼吸中枢の異常が起こる場合 |

ただし、中枢性睡眠時無呼吸症候群は睡眠時無呼吸症候群患者の数%程度と少なく、多くの原因は閉塞性睡眠時無呼吸症候群です。

私たちは日中の体や脳の疲労回復を目的に睡眠を取りますが、睡眠時無呼吸症候群の場合は繰り返し呼吸が止まるため、体内の酸素が不足し睡眠中は常に酸欠状態となります。そのため、倦怠感や疲労感、強い眠気を感じるなど生活に支障をきたします。

睡眠中に起こる症状に自分自身で気づくことは難しいため、多くの方は治療の必要性に気づかず症状を悪化させてしまうことも少なくありません。

睡眠時無呼吸症候群の症状

当院にお問い合わせください。

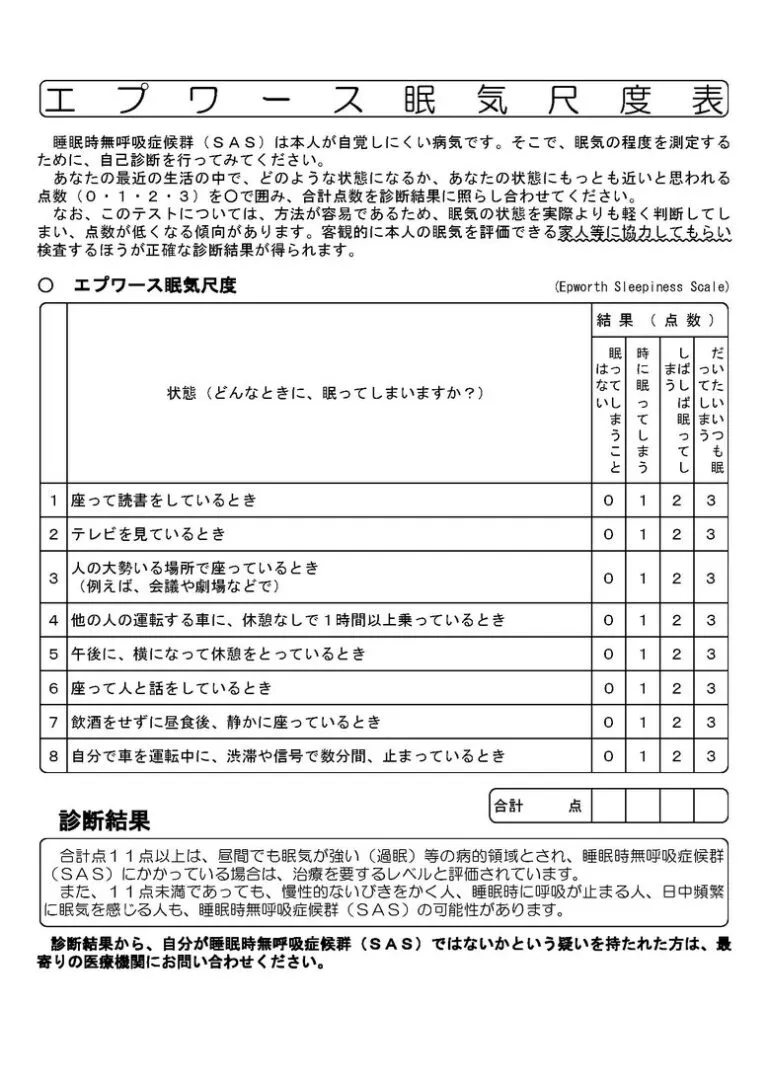

※画像をクリックすると画像を拡大してみることができます。

睡眠時

- いびきをかく

- 呼吸が止まる

- いびきが止まったあと、大きな呼吸をしながら再びいびきをかく

- 夜中に何度も目が覚める

- 寝汗をかく

- むせることがある など

起床時や日中

- のどと口が渇いている

- 頭痛がする

- 倦怠感や疲労感が抜けていない

- 睡眠の感覚がない

- 強い眠気に襲われる

- 集中力がない など

今日からできる睡眠時無呼吸症候群の対策

まずはセルフケアを試してみたいという方は、規則正しい生活習慣を心がけましょう。また、この対策は治療中や治療後にも有効です。ぜひ継続的に続けることを心がけましょう。

例

・就寝前のカフェインを控える

・就寝前のスマートフォン・テレビ・パソコンの使用を避ける

・1日7時間以上寝る

・同じ時間に寝て、同じ時間に起きる

・起床後、太陽の光を浴びて目を覚ます

・飲酒を控える

睡眠時無呼吸症候群の検査

睡眠時無呼吸症候群の検査には簡易検査もありますが、当院では提携病院をご紹介して1日入院をしながらの精密検査をお願いしています。体にいくつかの計測センサーを取り付けますが、基本的には眠りながら計測を行いますので痛みが伴うことはありません。

PSGのパラメーター

| 検査項目 | 内容 |

| 脳波(EEG) | 睡眠段階 |

| 眼電図 | |

| 筋電図 | |

| 心電図 | 不整脈、心拍の変化 |

| 口鼻呼吸センサー (温度センサー・圧センサー) | 無呼吸・低呼吸 |

| いびきセンサー | いびきの大きさ及び頻度、 無呼吸の有無 |

| 胸腹壁センサー | 無呼吸型の判定 |

| SpO2センサー | 酸素飽和度変化とその程度 |

| 体位センサー | 睡眠中の体位 |

| 脚筋電図 | PLMの有無 |